中原消费金融提醒:谨防安装伪冒APP,严防诈骗套路

在 2021-09-30 23:30 发布

自2020年以来,中原消费金融、招联消费金融、马上消费金融、中银消费金融等消费金融公司以及兴业银行、中国光大银行等金融机构官方均发布预警文章,提醒广大消费者切勿轻信陌生来电、切勿向陌生账户转账、切勿不明链接,在App时前往官方应用市场或访问官方网站,谨防安装了伪冒的诈骗App,以避免产生资金损失。

提醒非常简单,也非常直白,“小心假冒、仿冒App”。

【高仿APP 真假“李逵”用户难辨】

“恭喜您获得100000元额度,月利率低至0.02%,最高可分36期,以下链接领取……”。

2021年3月,周亚手机上收到一则这样的信息,当他点开链接后,发现是“中原消费金融APP”地址,对于当时因生意周转缺口着急的周亚来说,这则信息无疑是及时雨。

,,安装完成,一切都很顺利。

周亚说,他不是没有怀疑过,但通过网上查询信息显示,中原消费金融确实是一家正规的消费金融机构,公司也确实有一款产品叫中原消费金融的APP。

那为什么还会被骗呢?

“我的那一款中原消费金融APP是假的!” 说这句话时,周亚的语气明显加重了一些。

周亚给展示了他手机里装的“李鬼”APP,无论是外在界面按钮、业务功能,甚至logo形状、颜色都几乎和真的APP一模一样。“如果不是专业人员,仅仅作为消费者来说,的确很难看出其中的破绽。”中原消费金融公司副总经理邵航对说。

据了解,近期仅中原消费金融就接到用户相关投诉信息数十条,多人被骗。“我们已经向属地公安机关报案了,也提醒大家,安装中原消费金融APP的时候,一定要通过正规的渠道安装。”

诈骗分子除了利用伪基站仿冒成官方号码,向用户发送包含注册链接的欺诈短信,还会通过假冒公检法、银行和其他金融机构客服,在、短视频平台推广虚假二维码或者链接来引诱受害人假冒APP。

5月24日,河南商报致电中国光大银行、兴业银行等金融机构客服询问情况,工作人员表示,近期银行已接到相关假冒APP投诉,多涉嫌虚构投资项目、承诺高额收益、面向公众募集资金,存在非法集资隐患,请谨慎辨别。

据国家互联网金融风险分析技术平台发布的监测数据,截至今年2月底,发现互联网金融仿冒网站4.81万个,受害用户达12万人次;互联网金融仿冒APP2801个,仿冒APP量3343.7万次。

【环环相扣的骗局——手续费、工本费、解冻费都是套路】

诱导人虚假的“李鬼APP”,只是骗子实施诈骗的第一步。一旦受害人上钩后,中间很少有人意识到“这是一个骗局”。

周亚说,在“李鬼APP”上,他起初申请了2万元的贷款,随后APP显示其卡号填写错误,申请的贷款被冻结。

“我根本没想到这是诈骗”周亚说,“我真的以为是我匆忙间输错了号,毕竟那么多数字,输错号也有可能。”

骗子之所以得逞,就是把人心理拿捏得很准。

随后,周亚联系在线客服询问如何解冻,客服很快给了他一个QQ号,添加好友后,对方告诉周亚,要想解冻需要交一笔对接资金,并称账号解冻后,这笔钱会返还的。周亚没有怀疑,很快给对方发来的账户转过去6000元,转账后APP处于待处理状态。

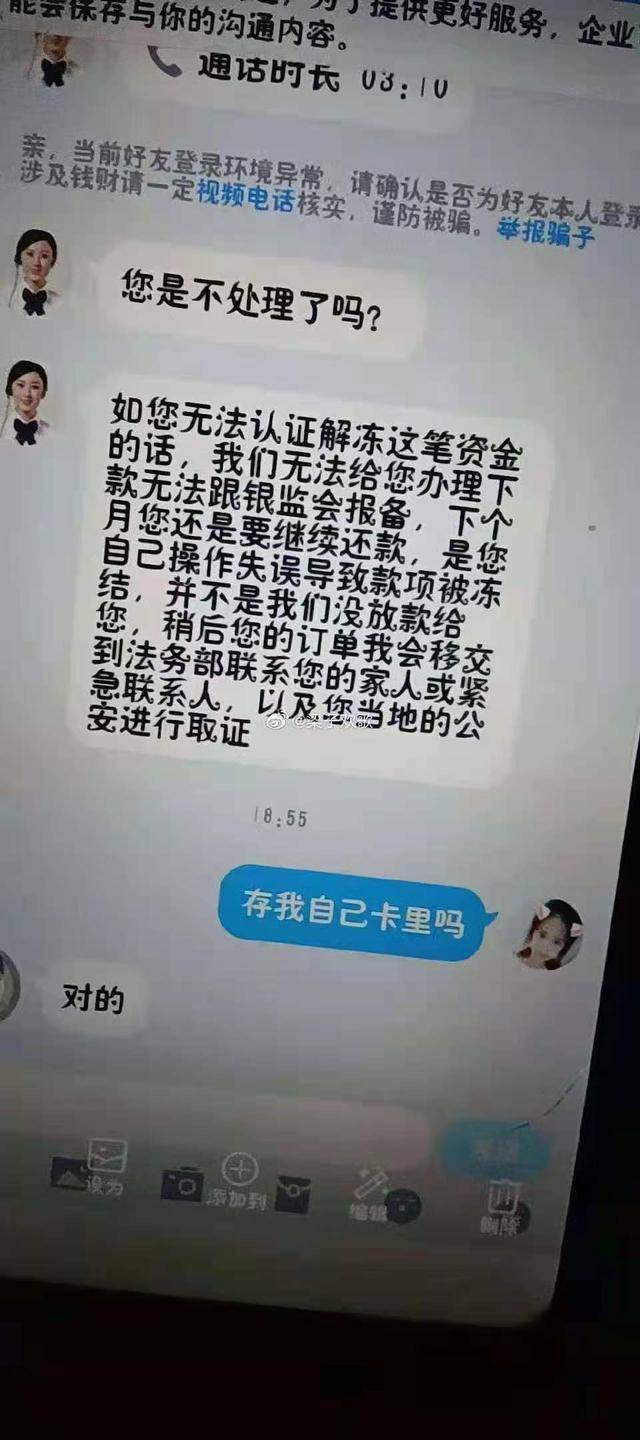

第二天周亚询问对方,对方给他发了一个截图,说账户仍存在风险,还需要再交一笔解冻金,于是周亚想办法凑了26000元转给对方提供的第二个账户。

……

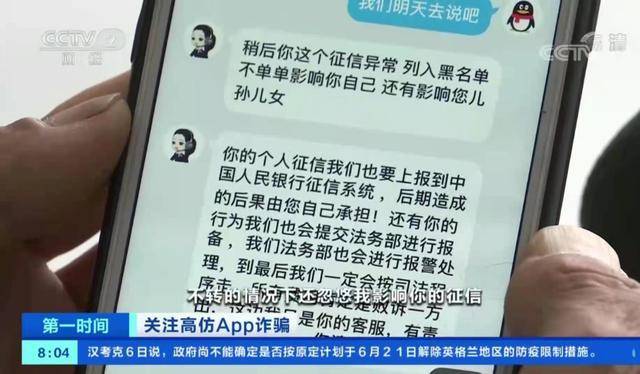

“不法分子还以‘征信受到影响’、‘将承担法律责任’等说辞来迷惑、恐吓,我也是一时轻信谎言,竟落入了骗局。”周亚向讲述了当时的心路历程。

就这样,一步一步,周亚共计4次向对方账户转了8万元。

不止周亚,随后联系了多名受害人,保证金、解冻费和工本费均是不法分子常用“套路”。

邵航进一步向介绍:虚假的“李鬼APP”虽然和“真的”很像,但是在办理贷款过程中还是有本质区别的,通过“真的”金融机构APP办理贷款业务过程中是不会收取认证费、解冻费、保证金、验资费等名目的费用的,凡是放款前先收取保证金、激活金、服务费的贷款往往都是骗局,都需要提高警惕。

据360金融反诈实验室联合360手机卫士最新发布的《疫情期间假冒借贷APP电信诈骗分析报告》显示,在受害者被诈骗名义中,保证金、解冻费和工本费位列前三,分别占比27.7%、19.3%和18.1%。

【信托公司、金融机构在被“冒名”中承担怎样的责任和义务?】

从2020年年初,中原消费金融不断接到类似消费者被骗的投诉信息,为防止用户财产受损,中原消费金融等机构也升级了风控措施,并采取了很多应对措施。中原消费金融工作人员告诉,“公司已向属地公安机关报案,并通过各个渠道向用户发布公告进行提醒,避免有更多无辜群众遭受损失。”

除了中原消费金融之外,查询得知,自2020年以来招联消费金融、马上消费金融、中银消费金融等消费金融公司陆续对外发布公告称不法分子冒用其名义实施电信金融诈骗。

除此之外,冒用银行、信托公司等金融机构名义推介金融产品,诱导办理贷款、APP等行为更是层出不穷,甚至监管机构也被冒名。中原信托、兴业银行、中国光大银行等金融机构官方也通过公司官方账号向公众发布提醒。

那么,消费金融公司、信托公司、银行等金融机构在被“冒名”中承担怎样的责任和义务?

对机构来说,不法分子冒用消费金融公司或信托的名义无疑侵犯了机构的名称权,进行金融诈骗还很可能会导致机构的社会评价降低,对机构的名誉权造成侵犯。河南予瑞律师事务所律师李华阳称,真正的中原消费金融公司没有诈骗的行为,无须承担任何法律责任,并且机构可以通过向公安部门报案或向法院提起名称权、名誉权诉讼等方式进行维权。

另外金,融机构也可以加强对消费者、投资者的教育活动,帮助他们提高鉴别能力,必要时协助他们进行维权。 “公司也可以通过金融科技提升业务办理效率,从而挽回被盗名可能对信托公司声誉产生的负面影响。”

【APP假冒难以杜绝 消费者如何避免上当受骗?】

通过黑猫投诉、聚投诉等平台,河南商报查询发现,今年以来,除了像中原消费金融此类的消费金融机构;还有景林资产、保银投资等老牌私募机构,甚至像中国光大银行、兴业银行、中国平安保险等均存在APP被假冒的现象。

APP盗版问题为何这么猖獗?一位信托业内人士表示:“目前APP监管比较薄弱,盗版违法成本低,再加上目前应用市场混乱,不合格没有经过认证的软件开发商较多,是APP盗版问题的主要原因,其次金融业直面巨量资金流通,容易被不法分子盯上,在这样大环境下自然无法独善其身。”

那么作为投资者、消费者,在APP时该如何去分辨真假“李逵”? 中原消费金融公司副总经理邵航给出了几点建议:

1、正规网络贷款平台不会在授信审核过程中收取任何费用,所谓关联认证金、履约保险费、保证金、银行卡解冻费等都是诈骗分子的托词。

2、正规金融服务平台的客服不会通过非官方渠道(个人、个人QQ)和用户联系,也不会向用户索要个人信息和验证码,出现非官方客服联系的情况,一定要注意核查对方身份,不要向陌生个人账户转账。

3、APP时一定要选择正规官方软件,务必在正规应用平台,不要轻易来历不明的应用供应商、链接以及二维码安装软件